伸びる中国市場をどう捕らえるか「中国越境ECの今と未来」- UPRISE VOL.5 –

中国は魅力的な市場だ。しかし日本と違う文化がある。

中国に日本からモノを売る「越境EC」は今や個人でもできる手軽なものになっている。

一方で、その簡単さや自由度の高さから、どうすればよいのか悩む例も多い。

今回は越境ECのプラットフォーマーでありながら、開発も行う越境ECのプロ集団「株式会社ACD」の守本氏と、中国のチャットツール最大手で巨大なミニプログラム市場を持つ「テンセント(Tencent Japan)」の邵(ショウ)氏を招いて、越境ECの現在と未来をお話いただいた。

セミナーは3部構成で、第一部はショウ氏、第二部は守本氏、第三部は両者によって越境ECが今後どうなるか、対談をいただいた。

登壇者のご紹介

- Tencent Japan WeChat Business Group Regional Manager of WeChat Pay Japan 邵衎(ショウ・カン)氏

- 株式会社ACD 営業本部 シニアマネージャー 守本浩太氏

第一部 テンセント

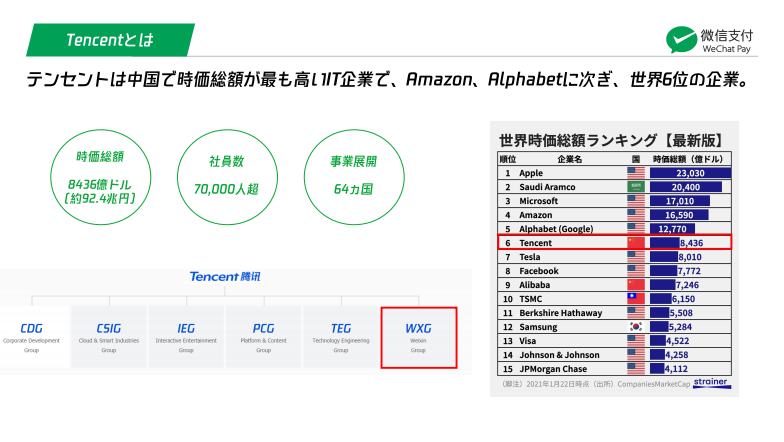

テンセントとは

テンセントとは、中国で時価総額が最も高いIT企業にして、時価総額ランキングではアマゾンやグーグルに迫る世界6位の巨大企業。時価総額は約92兆4000億円。日本トップのトヨタ自動車の数倍に及ぶ規模だ。

世界最大のネット人口を誇る中国のネットユーザーのほとんどに利用されていて、そのオンラインの大半な時間が、テンセントのサービスを利用しているなど、まさに生活そのものと言っていい。

機能としても、チャットから決済、ニュースその他に至るまで生活に関わる機能を網羅していて、単なるSNSにとどまらないまさに「スーパーアプリ」だ。

テンセントの日本での関わり

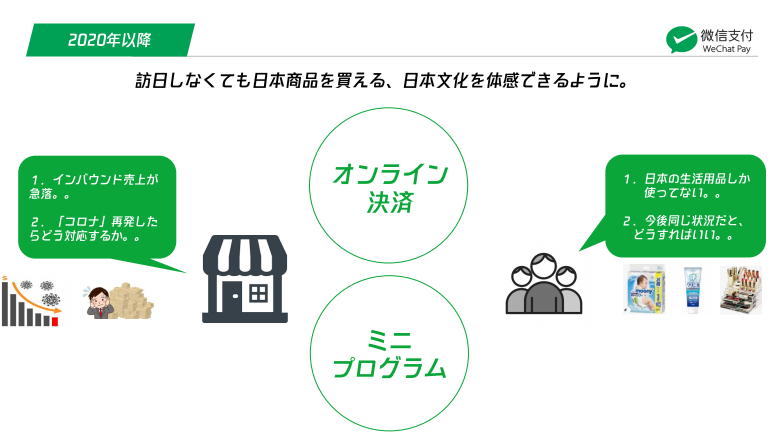

訪日しなくても日本の商品を買える。日本のサービスに触れられるようなサービスを展開している。

具体的にはオンライン決済とミニプログラムの展開だ。

ミニプログラム(ミニアプリ)はテンセントのSNS「WeChat(微信)」の内部で動くアプリ。APPストアよりも入手が簡単でユーザー獲得の障壁が低く、露出頻度が高い。さらにSNSに付属することから、拡散力も強く、中国のユーザー数億人への訴求が可能だ。

内容も生活サービスからテーブルオーダー、チケット購入、もちろん越境ECも対応していて、マーチャントのDX化を手軽なものにしている。

日本では、百貨店やドラッグストアなど中国人向けのサービスや商品を扱う会社が導入しているほか、日本政府も導入している。

オンラインのみならずオフラインと連携させるなど様々な販促も可能だ。

越境ECとミニプログラム

ローンチ前には、リサーチやプランニングが大事だ。位置づけ、名前の選定、既存顧客や実店舗の顧客もターゲットの一部と捉えていく。

見やすいレイアウトやホットな商品のアピール方法を考えるのも重要だ。さらに日本の信用度の高さをいかすためにも、正規品保証や日本のものであることを示したり、実店舗直配なども有力なキーワードになる。

役割分担の確認

導入会社は管理を行い、サービスプロバイダーとアクワイアラーは開発と運用を行っていく。

スケジュール

開発リソースによりけり。

ローンチ後の集客

検索機能が複数個所にあり、ユーザーは多方面から情報収集をしてくる。

海外ギフトパックに企業ページを作ると、よりユーザーへの露出が可能に。

さらにキャンペーンを実施する際には広告枠を拡大する。

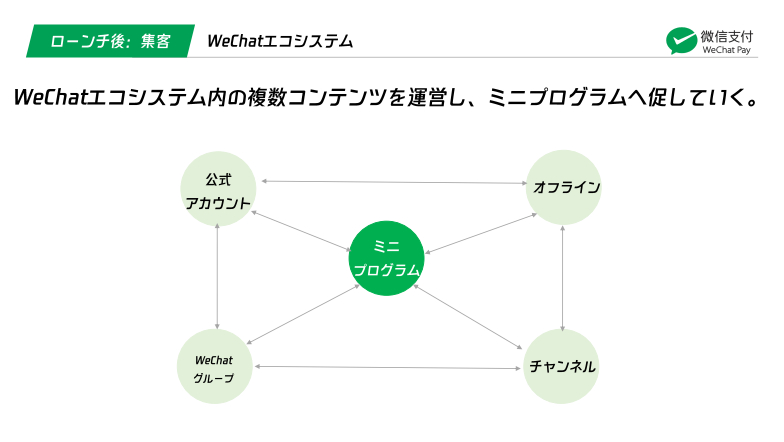

WeChatエコシステムを利用する。エコシステム内の複数コンテンツを運営し、ミニプログラムへ促せる。

エコシステムでの情報発信は公式アカウント、広告、グループなどを駆使し、ライブ配信等も行うなど様々な訴求が可能だ。

公式アカウントと連動

公式アカウントとミニプログラムを連動させると、ユーザーに持続的に発信が可能だ。

ショッピングガイドを利用すると、顧客へリアルに近いサービスも可能に。

グループの活用

グループでのSNS拡散こそ”エコシステム”のコア。

グループを運用して拡散し、ミニプログラム利用へ繋げていける。

実店舗との連動

決済後や販促物としてミニプログラムを利用することも。

そのほかには、広告を利用したりすることができる。

キャンペーンをうまく行うと大きく拡散できる。中には20%にあたり人がシェアをするという高い拡散力を発揮する例すらある。

他にもライブコマースというオンラインライブから販売、抽選その他イベントを行う機能もある。

多くの機能があるが、かなり小規模からスモールスタートができるようになっている。

まずはユーザーとの接点を構築していくところからやってみるのもよいかもしれない。

第二部 ACD

ここから始める!中国向け越境EC

ACDはミニプログラムの構築、越境アプリのライブ配信や中国市場開拓の総合支援・サポートを行っているほか、自社でも越境ECサービス等を展開している。

ANAホールディングス等が出資するジョイントベンチャーでもあり、対中国施策においては、業界の先駆者として実績がある。

中でもWeChat向けミニプログラムの月額サブスクリプションサービス等も展開していて、月額数万円で開発費が掛からないという低価格を実現。小規模事業者でもスモールスタートが可能なサービスがある。

世界唯一の中国越境EC制度

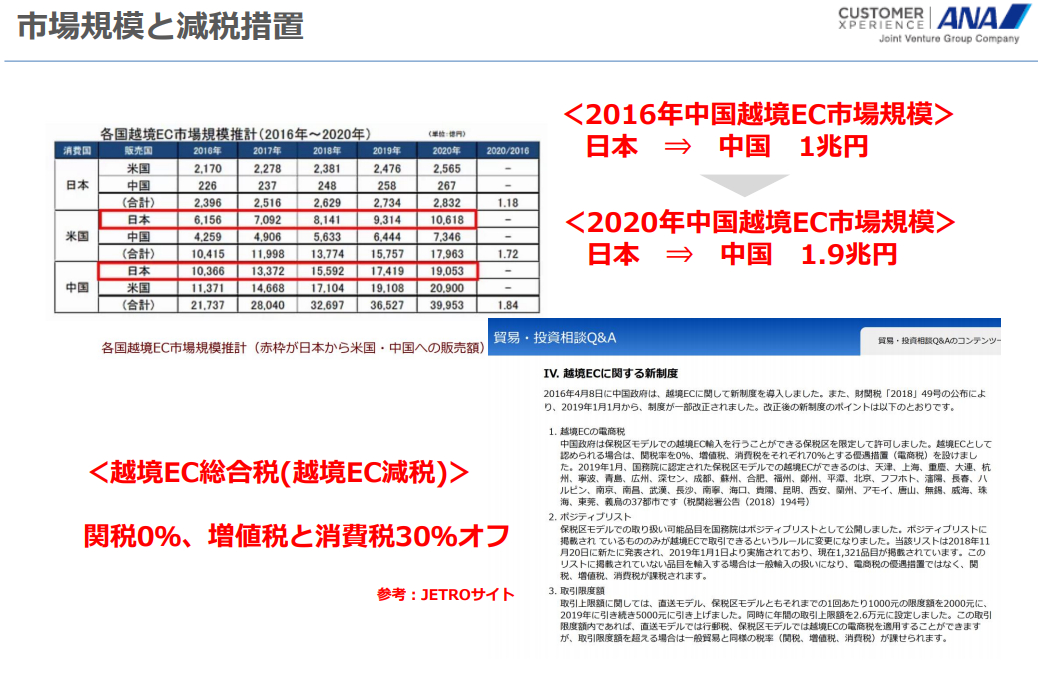

対中越境ECは2016年に1兆円だった規模が、2020年には1.9兆円とほぼ倍増。市場は年々巨大になっている。

越境EC総合税は、越境ECの減税を行う制度。

関税0%や増値税と消費税を30%オフするという優遇がある。

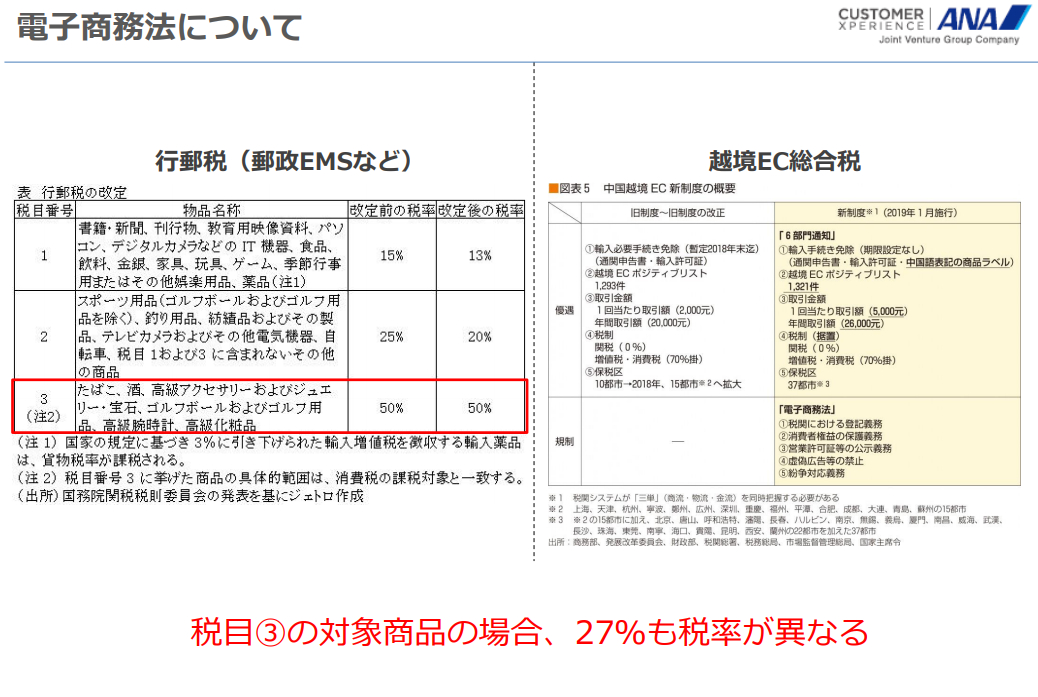

たばこや酒などのような高い税金が課されているものの場合、越境EC総合税の減税では約27%も税率が下がる。

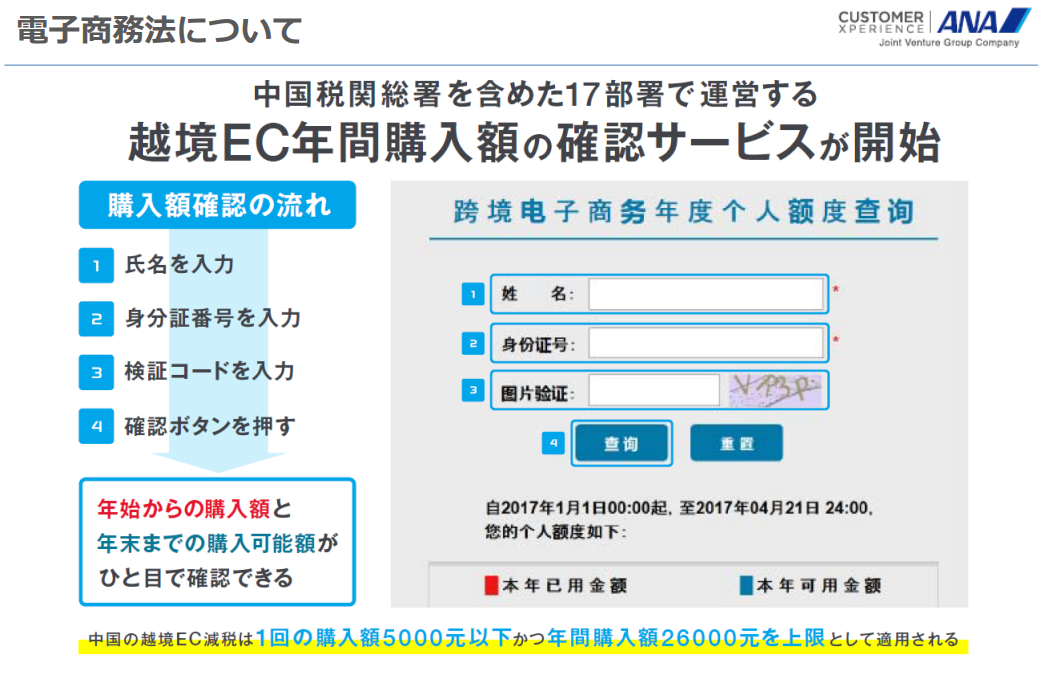

電子商務法

中国税関総署を含める17部署で運用される越境EC年間購入額が確認できるWebサイトがある。

これを利用すると、中国ユーザーが自身の年始からの購入額と年末までの購入可能額が確認できる。

中国の越境EC減税は1回の購入額5000元以下、かつ年間購入額26000元を上限として適用されるため、確認することは重要だ。

中国越境ECを始める際の選択肢

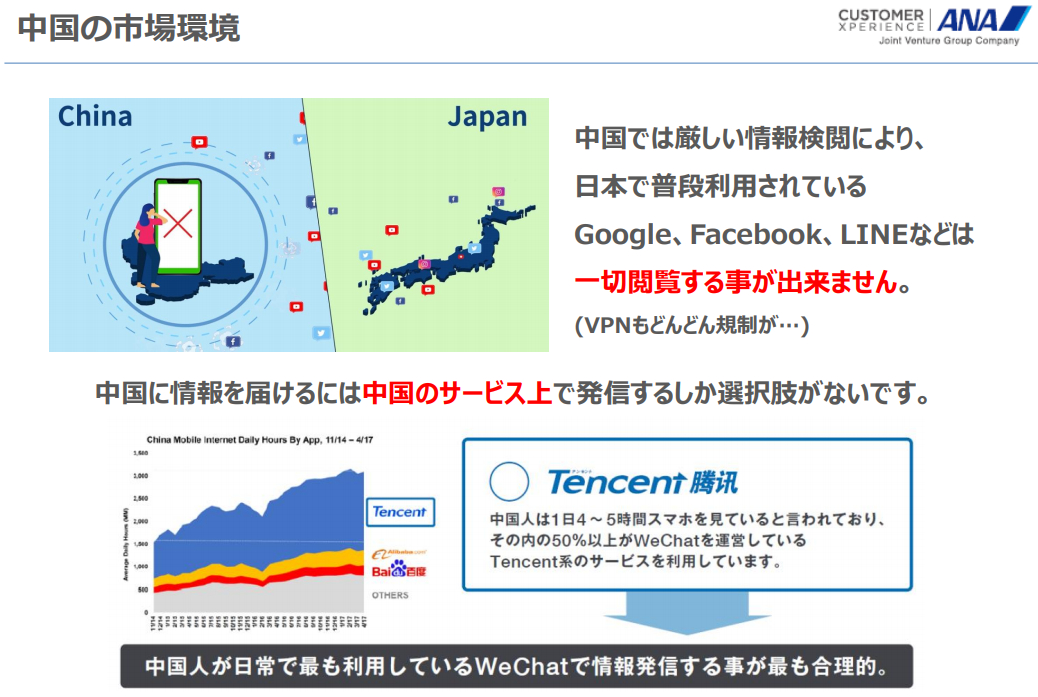

中国には厳しい情報検閲がある。日本で普及しているGoogle、Facebook、LINEなどは一切閲覧することができない。

中国大陸の中国人に情報を届けるには、中国のサービス上で発信するしか選択肢はない状態。

そこで中国人が日常利用しているツールであるWeChatでの情報発信が最も合理的な選択となる。

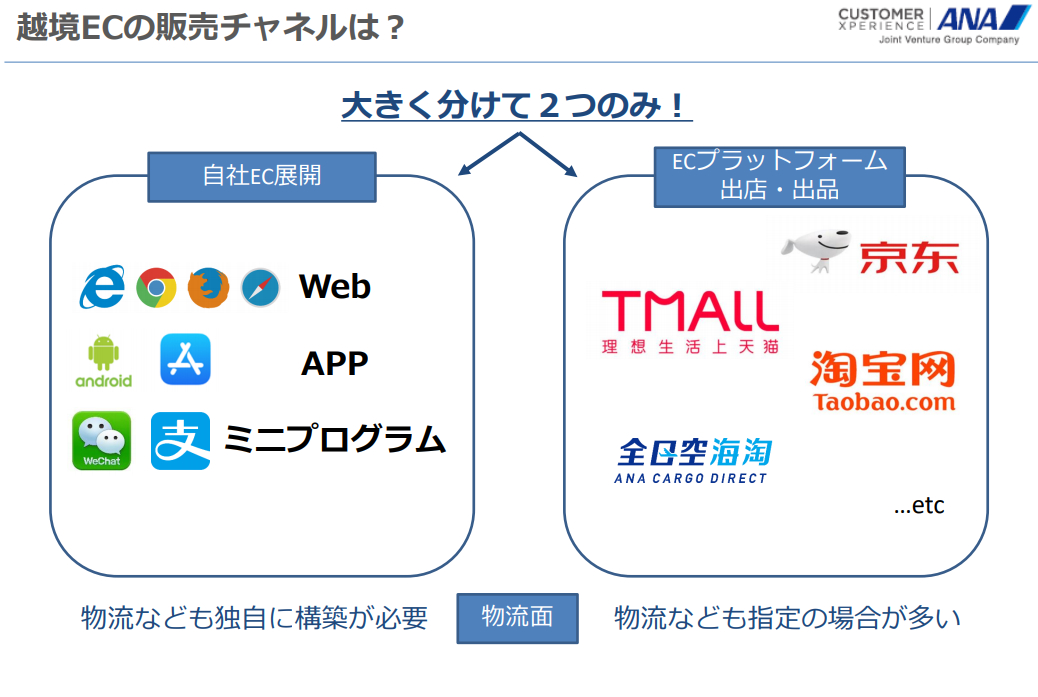

中国越境ECの販売チャネル

チャネルは2つに大別できる。

ひとつは自社によるEC展開、もうひとつが既存のECプラットフォームでの出店や出品だ。

自社ECは物流なども独自の構築ができる。一方でプラットフォームは敷居が低いが物流などが指定されている場合も多い。

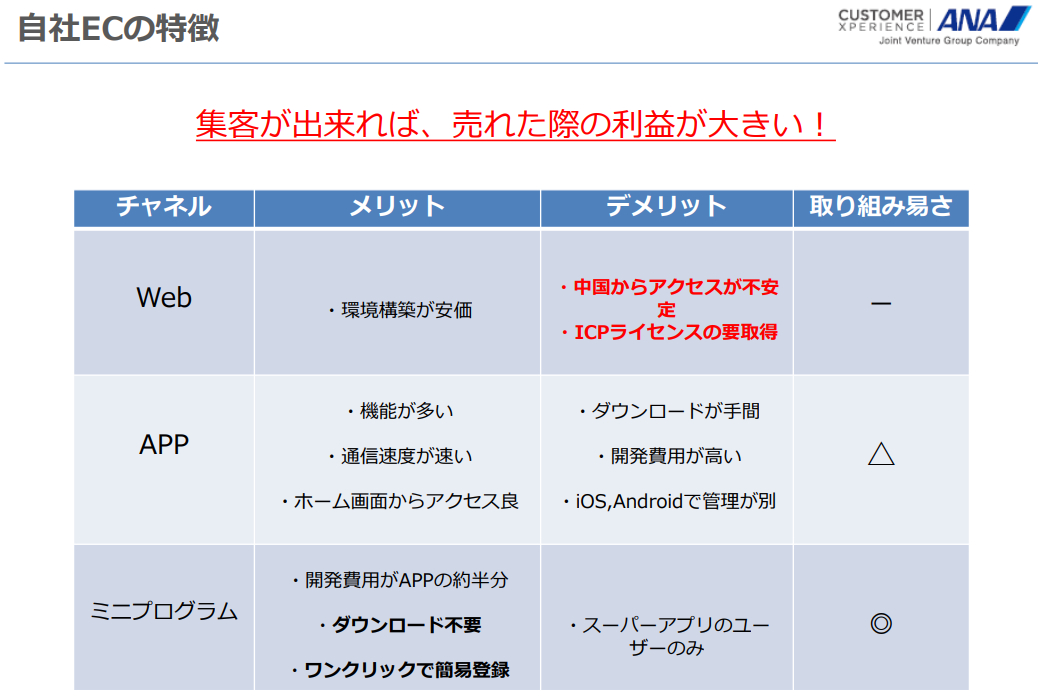

自社ECの特徴

特徴として集客ができれば、売れた際の利益が大きいというのがある。

ミニプログラムは既存の一般的なアプリやウェブよりも大きなメリットがあり、取り組みやすさも抜群だ。

ECプラットフォームを利用する場合

ターゲットや商品に合わせたプラットフォームを選択することで、販売数は見込める。

しかしプロモーション等出費も多く利益を出すことが難しい。

とはいえ、販売実績がゼロの状態でいきなり自社ECを立ち上げるのは困難。そんな場合はECプラットフォームを利用した上で、自社ECへ繋げていくのがよい。

商品を売るためには

「ドリルを売るには穴を売れ」という言葉があるように、商品を売るためには顧客にとって何が価値なのかを考えるのが近道だ。その商品で何が得られるのかを知らしめる必要がある。

- 商品の特徴をすべて書き出す

- スペックやメリットをベネフィットに置き換える

この2点が重要だ。

製品の裏側のストーリー要素が重要。

機能そのものは真似されやすいが、感情価値は真似しにくい。

ベネフィットの中でも一番価値があるのは自己実現ベネフィット。これは自分らしく感じられる。不安だからネガティブをゼロに持っていく、自分が自分を恥ずかしく思わないようになる状態にもっていくなどが該当する。

目指せダブルイレブン

中国では大量の商品が購入されるイベントの日があり、11月11日がその日だ。

この日にミニプログラムを稼働させて波に乗るためには、今から行動しないと間に合わない。

ミニプログラムはスモールスタートして後から機能を付け足したり、流行りに合わせて内容を変更したりが容易かつ安価なのが特徴。まずはスタートする。という精神が大事だ。

中国語はどうするか、商品売れるのか、越境できるのか、利益出るのか

いろんな悩みや目的があるが、まずは相談してみるだけする、という行動が大事になってくる。